お役立ちブログ

こんにちは!手もみ道整骨院です!

今回は脊髄損傷について軽く説明します😊

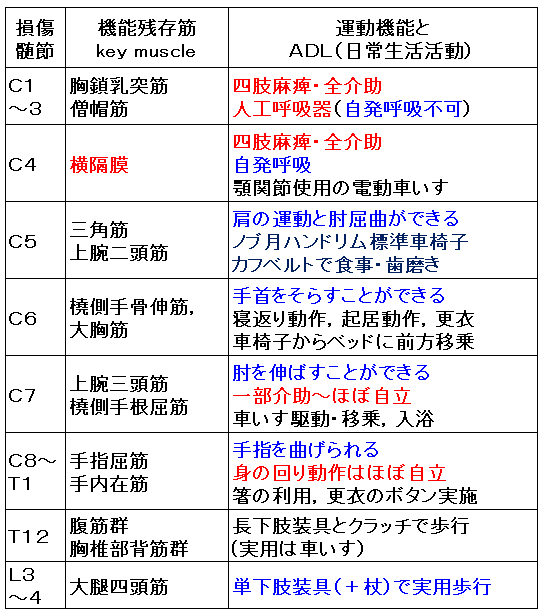

脊髄損傷は、交通事故等の何らかの外力により、脳からの命令を全身に届ける中枢神経としての性質を有する「脊髄」が損傷してしまうことです。脊髄が損傷した場合、その部位(高位)以下の四肢等における麻痺を中心に症状が生じます。

そして、これらの症状は現代医学では回復させることが困難であるため、日常生活に復帰するためには回復期のリハビリが非常に重要な意味を持ちます。

・症状固定とは?

症状固定とは、「治療を行ってもそれ以上の症状緩解が見込めない状態」、「一進一退の状態」を指す言葉です。ただし、医師の立場では、これを断言することはできないと言われることがあります。

例えば、手足が欠損してしまった場合、現在の医学では元の完全な状態に再生させることはできません。一方、頚椎捻挫後の頚部痛や手のしびれについては、治療やリハビリによって、人によっては症状が気にならない程度まで回復させることができる場合があります。

前者については、切断部の処置等、急性期の治療が終わった後、ある程度のところで症状固定の診断を明確に行うことができます。しかし、後者については、症状固定の時期は「わからない」というのが専門家である医師としても正直なところかと思います。

・脊髄損傷はどのようにして固定症状が決まるのか?

脊髄損傷の場合、手術や安静処置等、急性期の治療は勿論のこと、その後における医療機関でのリハビリをある程度やり切ったところで症状固定の診断を受けます。

脊髄損傷におけるリハビリは、多くは原因療法的なものでなく、手足の麻痺や膀胱直腸障害等付随する症状が残存することを前提に、それらを健常な部位でフォローしながら社会復帰を目指すためのものです。

例えば、下肢の麻痺が残存していれば、歩行や車椅子操作の訓練を行いつつ、上肢の筋力増強トレーニング、上肢を使ったプッシュアップ動作等の訓練を行います。

また、上肢にも麻痺が残存する場合、程度によりますが、食事、着替え等の手を使う動作の訓練等が挙げられます。さらに、麻痺した手足の痙縮緩和が必要な場合には神経ブロック治療等も実施されます。

以上のとおり、脊髄損傷の治療は回復期のリハビリを含めると長期を要することになります。そのため、症状固定の時期は、かかるリハビリに必要な期間をしっかりと検討した上、決定しなければなりません。

アクセス

BODY CARE SALON FOCUS~手もみ道~

中央区住吉店

- 住所

- 〒430-0906 静岡県浜松市中央区住吉4-9-10

- 営業時間

- 10 : 00 - 23 : 00(9 : 30 受付開始 - 22 : 00 最終受付 )

- 定休日

- 金曜日

- 駐車場

- 7台完備

- 診療受付時間

- 月

- 火

- 水

- 木

- 金

- 土

- 日・祝

- 10:00-13:00

- 〇

- 〇

- 〇

- 〇

- ✕

- 〇

- 〇

- 13:00-23:00

- 〇

- 〇

- 〇

- 〇

- ✕

- 〇

- 〇